~~~島根県飯石郡吉田村発~~~

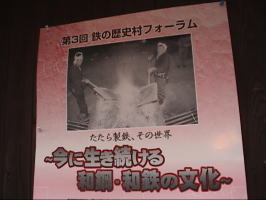

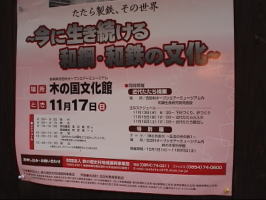

第3回「鉄の歴史村フォーラム」

1・近代たたら操業 H14.11.15~16

残念ながら途中で終了しました。(T-T)

2・たたらフォーラム H14.11.17

午前中は窪田蔵郎さん、野原健一さんの講演、

午後は参加者による討論会です。

3・鉄の未来科学館特別展 現代の自動車エンジンにおける合金(開催中)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

新方式の小だたら・小学生操業体験はこちら

近代たたら操業

一緒に作業に参加した皆さん、お疲れ様でした。

終了しました。途中で。(TT)

今回は、第1回のときよりも惨憺たる結果でした。

製鉄作業の標準化を目指しましたが、いろいろな部分で

統一できていないところがあり、課題を残すこととなりました。

次の操業では、いい鉧ができるといいですね。

次回操業されれば。ですが。・・・( ̄  ̄;) うーん

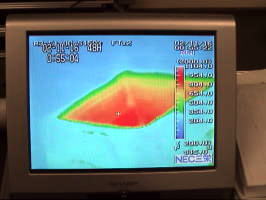

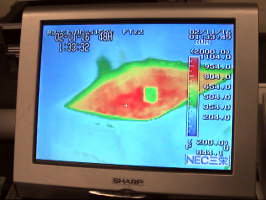

比べてみよう。d(>_< )

左は2000年。 中は2001年。 右は2002年

中は成功した操業のときの炉底部分。両端は失敗の際の炉底部分。

何か気付く事はないでしょうか?

羽口前の火球は約5寸。この範囲内に対面の壁が入ると、土を炙ってしまい、

炎の色が変わります。これが今回の決定的な失敗の原因ではないかと考えます。

羽口前が狭くなっていると、風の当たる炭の量が少なくなり、発生する

カロリー量も少なくなります。その為に、炉底部分の温度が上がりにくくなると

考えられます。この辺を考慮すれば、単純なV型の炉底形状が、理にかなった

形である事がわかりますねぇ。さて、次回はどんな設計になりますでしょうか。

次回操業されれば。ですが。・・・( ̄  ̄;)

以上、鍛冶大たたらの「余計なお世話的考察」でした。

なお、この考察に関わる意見、苦情等は受け付けません。ヾ(・・;)

今年は少なめですな。(^_^;)

うっ・・・・・・・・

毎年恒例、居眠りコーナー。~(^^~)(~^^)~

サーモグラフの画像。 右側、冷えた炭が1個入りました。(゚ロ゚〃)

またのろを出します。

こんな火の出るときもありました。

食料は豊富!!! (ノ^^)ノ

とりあえずは腹ごしらえと燃料?補給。d(>_< )

しかし操業は続きます。

さーて、どうしましょう・・・・・・・

まだ火が戻りません。(TT)

詰まってきた邪魔物を取ります。

火の色がおかしいです。

今回も怪しい新兵器が登場。・・・(TT; )( ;TT) オロオロ

11/15 操業開始です。d(>_< )

後は操業まで乾燥させます。

羽口あけ作業。 さて!種付け馬本領発揮。d(>_< )

船底型に突き固めます。

下枠を置き、土を入れます。

炉下部を作ります。まずは灰すらし。

11/13 子供たちが小だたらの炉作りを体験。(・~・)

地元ケーブルテレビの取材風景を取材。(^ー^)

11/12 今日は炉底乾燥のみ。

今年もこの虫が・・・ハッ∑(゚ロ゚〃)

炭を切り、炉底を乾燥し、砂鉄を準備。

11・11 準備開始です。(>_<)9

DVTR撮影(13日以降分):柳楽晴美(迷?)カメラマン (^_^;)

お問合わせは(財)鉄の歴史村 [ 0854-74-0311(代) ]へ。

ホームへ